原标题:系统治理护航AI技术向善而行正中优配

整治AI技术滥用,并不是反对AI技术应用,而是在规范中寻求技术发展的空间,做到鼓励创新与防范风险的平衡

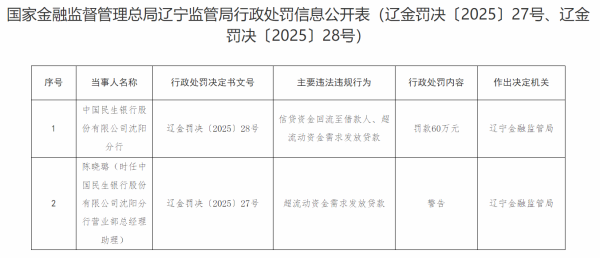

为规范AI服务和应用,促进行业健康有序发展,保障公民合法权益,中央网信办近日印发通知,在全国范围内部署开展为期3个月的“清朗·整治AI技术滥用”专项行动。本次专项行动分两个阶段开展,重点整治13类突出问题。

当前,AI技术已走入我们的生活,其在给人们工作生活带来诸多便利的同时,也被不法分子盯上并滥用,由此带来的“花样”违法犯罪问题层出不穷。例如,今年全国两会期间,全国政协委员、中国煤矿文工团团长靳东直言:“一些喜欢我影视剧的观众,被AI换脸视频骗得很惨,这个性质非常恶劣,希望能建立更好的规则。”再如正中优配,2024年,一男子使用AI去衣技术伪造近7000张裸照,最终被追究法律责任。这些案例表明,AI技术滥用带来的风险已危害到了社会秩序和公众权益。由此可见,开展“清朗·整治AI技术滥用”专项行动,来得正是时候。整治AI技术滥用,避免滥用AI冲击道德伦理和法治底线,既是大众的强烈呼声,也是社会治理的应有之义。

此次专项行动着眼于技术源头治理,落脚于内容生态整治,精准锁定六大突出问题与七类社会公害,体现了我国在AI治理方面的系统思维,比如行动既剑指利用AI制作发布谣言、不实信息、色情低俗内容,也整治利用AI假冒他人实施侵权违法行为,以及利用AI从事网络水军活动等,可以说是全面治理。

在奔着问题去的同时,此次专项行动还提出加强AI生成合成技术和内容标识管理,推动网站平台提升检测鉴伪能力,集中清理相关违法不良信息,处置处罚违规账号、MCN机构和网站平台。这一系列安排传递出明确信号:相关部门并不是简单止步于消除AI技术滥用的种种乱象,而是致力于推动构建全生命周期监管体系,让AI服务和应用更规范。

此前某短视频平台发布报告称,2024年借助科普传播、反诈宣传,以及一系列安全治理措施,累计拦截不实信息超500万条,处理低质AI内容超93万条正中优配,处罚同质化发文超781万篇。对此,有专家指出,这些数据揭示了AI时代谣言治理的残酷现实:当技术普惠与人性弱点结合时,我们正面临一场前所未有的认知战争。

基于此,整治AI技术滥用不能仅停留在处理多少低质AI内容,打掉多少滥用AI技术而走向犯罪深渊的不法分子,还应深度思考如何推动网站平台提升检测鉴伪能力,如何健全AI生成合成内容审核机制,如何引导各方正确认识和应用人工智能技术等。

当然,整治AI技术滥用,并不是反对AI技术应用,而是在规范中寻求技术发展的空间,做到鼓励创新与防范风险的平衡。因此,此次专项行动绝非技术管制,而是构建“技术向善”生态的系统工程。一方面,通过技术手段识别和拦截AI滥用行为,推动“以技术反制技术”的治理创新;另一方面,进一步明确相关人员的伦理责任、平台的内容审核义务、公众的监督权利,以形成多方共治的制度闭环。这种疏堵结合的治理逻辑,既为AI技术划定了不可逾越的红线,也为其健康发展保留了创新空间。

整治AI技术滥用,既需要久久为功,也需要多方协力,构建一个由平台、有关部门与公众共同参与的治理体系。必须承认,AI治理目前还面临着法律法规滞后与技术快速创新之间的矛盾。所以,在这个过程中,还需要在完善立法等方面多下功夫。

当前,《互联网信息服务深度合成管理规定》《生成式人工智能服务管理暂行办法》已付诸实施,《人工智能生成合成内容标识办法》也将于9月1日起施行。随着相关制度的不断完善,整治AI技术滥用的法治基础更加坚实。但正如业内人士所称,治理AI违法犯罪需不断健全法治体系,以实现“AI技术发展到哪里,法律法规就延伸到哪里”,通过增强立法的前瞻性、精准性和落地性,更好地消除AI技术滥用带来的危害。

数字时代的文明高度,取决于技术向善的能力与社会治理的精度。技术向善不仅需要法律政策约束,也需要行业自律与社会共识的形成。此次“清朗”行动启示我们,必须凝聚社会共识,只有将法治刚性、技术韧性与人性温度融为一体,形成治理合力正中优配,实现“智治”与“善治”的统一,才能让AI技术更好服务人类社会,给人类带来更多福祉。(王石川)

富灯网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。